土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

原野とは、不動産登記規則第99条で定めている地目の1つで、

耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地のことです。

ただ、土地の地目が原野というのは、具体的にどんな土地で、

原野に家は建てられるのかもわからないし、

地目が山林や、雑種地、農地との違いもよくわからない、

という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、原野について、

地目変更の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、

具体的に、わかりやすく解説いたします。

この記事をすべて閲覧することで、原野とは何かがわかり、

原野に家は建つのか、山林や雑種地、農地との違いもわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

原野とは?

原野とは、不動産登記規則第99条で、

23種類定められている土地の地目の1つです。

不動産登記規則第九十九条

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-06-23)

また、不動産登記事務取扱手続準則第68条第11号で、原野は、

「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」

と規定されています。

(出典:不動産登記事務取扱手続準則 – 法務省)

では、耕作の方法によらないで、雑草や、

かん木類が生育する土地というのはどういう土地かと言えば、

人の手が加えられていなくて、

雑草やかん木類などで覆われている土地ということになります。

かん木類とは、幹と枝が区別しにくく、

幹が発達しない木のことで、

人間の背丈ほどのあまり高くない木のことです。

そして、原野は、平原地帯や丘陵地帯で、

田や畑といった農地などのように、

何らかの利用目的がある土地を除いた土地のことです。

つまり、原野とは、人の手が加えられていなくて、

雑草やかん木類が生い茂っており、

何の利用目的もない土地と言えます。

ただ、不動産登記事務取扱手続準則第68条で定めているように、

土地の地目は、土地の現況や、利用目的に重点を置いて、

部分的にわずかな違いがあったとしても、

土地全体の状況を観察して定めることに注意が必要です。

地目が原野とは具体的にどんな土地?

それでは、原野とは、具体的にどんな土地なのかを見て行きましょう。

原野の具体例1

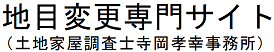

下図1は、平原地帯にある原野の代表的な例です。

耕作の方法によらないで、雑草が生い茂っており、

利用目的も特にない土地なので、地目は原野です。

原野の具体例2

下図2は、山岳地帯にある原野の代表的な例です。

耕作の方法によらないで、ススキなどの雑草で覆われており、

利用目的も特にない土地なので、地目は原野です。

原野の具体例3

下図3は、市街地にある原野の代表的な例です。

耕作の方法によらないで、雑草が生い茂っており、

利用目的も特にない土地なので、原野と言えます。

ただし、元々は、田や畑といった農地として利用していたり、

工場などの跡地を、そのまま放置した結果、

雑草やかん木類が生い茂り、

別の目的に利用するための中間的な状態といった場合もあります。

そういった場合の地目を中間地目と言いますが、

基本的に、中間地目への地目変更は省略になります。

原野に家は建てられる?

原野に家は建てられるかどうかについては、

下図4のように、土地の登記上の地目が原野であっても、

固定資産税の課税地目や、現地が原野でも、

市街化区域であれば、通常、家を建てることができます。

なぜなら、原野だからと言って、

家を建てれないという制限は、特にないからです。

ただ、市街化調整区域内の土地の場合は、

土地の地目が原野でも、原野以外でも、

原則、家を建てることはできません。

また、土地の地目を原野から宅地に変更してから、

家を建てられるというのも間違いです。

土地の登記上の地目が原野のままでも、

市街化調整区域や農業振興区域以外、

建築基準法などに抵触しなければ、

通常、家を建てることは可能だからです。

ただ、地目が原野の土地に、家を建てた場合には、

下図5のように、原野から宅地への地目変更登記が必要になります。

なぜなら、土地の地目に変更があった時は、

地目の変更があった日から1ヶ月以内に、

土地の表題部所有者、又は、所有権の登記名義人に、

法務局への地目変更登記の申請義務があるからです。

つまり、地目を宅地にしてから家を建てれるわけではなく、

家が建ったら、その土地の現況地目は宅地となるので、

もし、登記上の地目が原野なら、原野から宅地へ、

地目変更登記の申請が必要になるということです。

原野と山林の違い

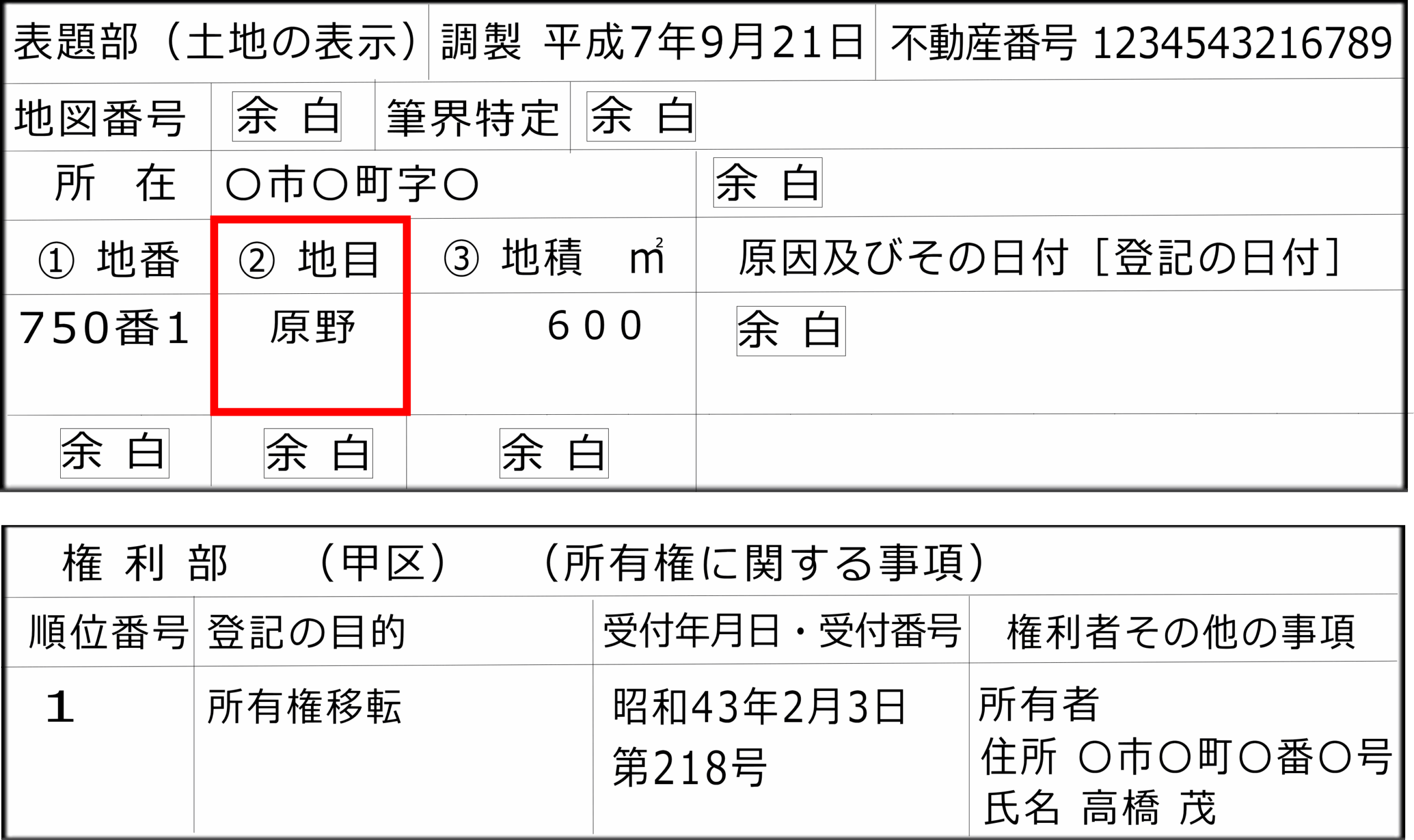

まず、土地の地目が山林というのは、

下図6のように、耕作の方法によらないで、

背丈の高い竹木が生育している土地のことです。

逆に、原野というのは、下図7のように、

耕作の方法によらない雑草や、

背丈の低いかん木類が生育している土地のことです。

つまり、山林も原野も、耕作の方法によらないのは同じですが、

立っている木の背丈が、高いか低いか、

幹が太くなっていく木が、あるのか無いのかに違いがあるのです。

そのため、耕作の方法によらないで、背丈が高く、

幹も太くなる竹木が生育している土地の地目は山林で、

同じく耕作の方法によらないで、雑草や、

かん木類が生育する土地の地目は、原野になります。

原野と雑種地の違い

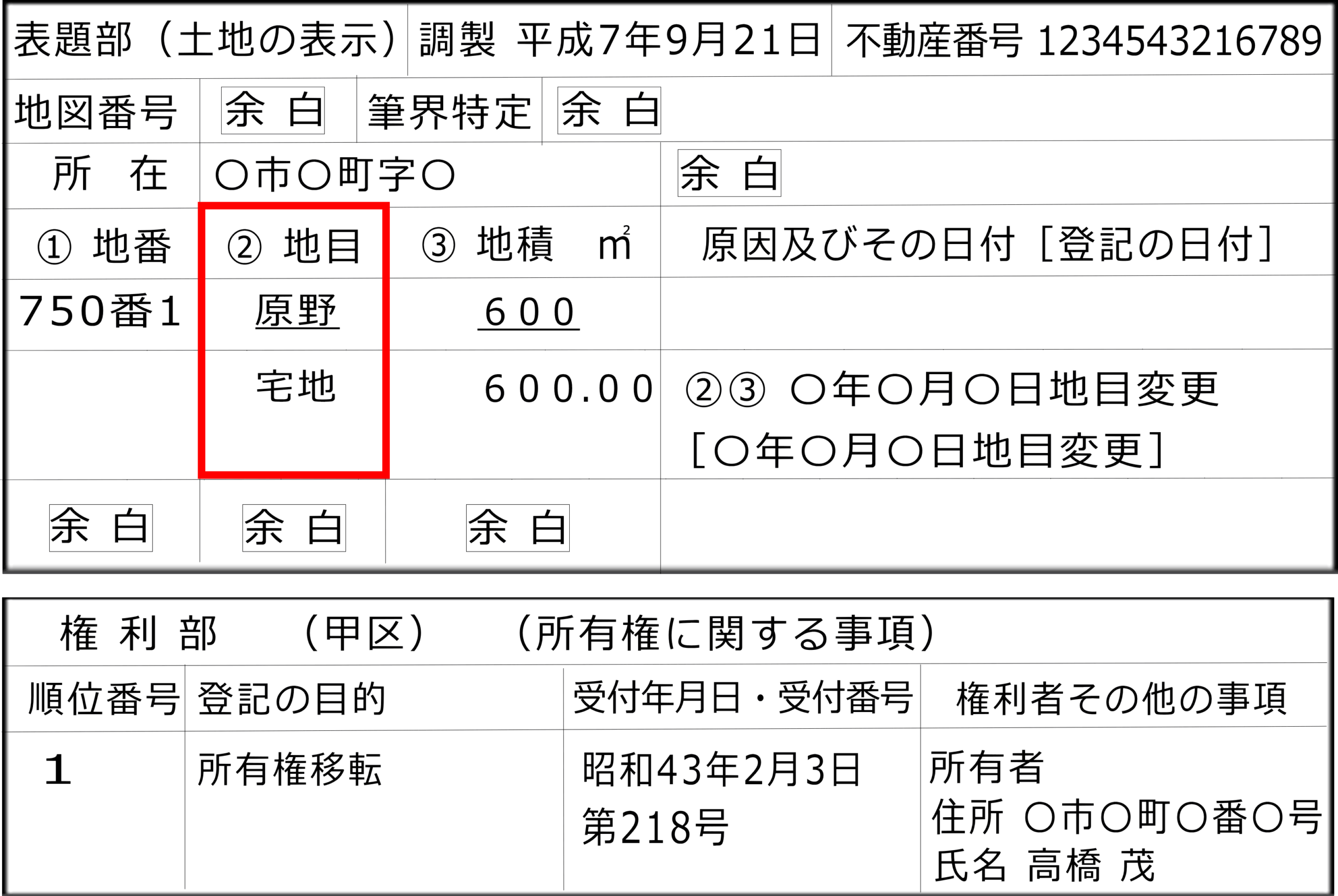

まず、雑種地というのは、下図8のような駐車場や、

資材置場、ゴルフ場、運動場など、

特定の目的に利用されている土地のことです。

逆に、原野というのは、長期間放置された状態で、

下図9のように、何の目的にも利用されておらず、

雑草や笹、かん木類が自生している土地のことです。

つまり、雑種地と原野の違いは、

特定の目的に利用されている土地か、それとも、

何の目的にも利用されていない土地なのかになります。

そのため、駐車場や資材置場、ゴルフ場、運動場など、

特定の目的に利用されている土地であれば、

その土地全体の地目は、原野とは言えないということです。

ただし、雑種地は、土地の利用目的から判断しますが、

田や畑、原野などでもなく、宅地とも言えないような、

地目がはっきりしない中途半端な土地を、実務上、

雑種地として扱うこともあるので、注意が必要です。

たとえば、下図10のようなわずかな広さの土地に、

耕作の方法によらない雑草やかん木類が生い茂っていても、

通常、原野とは言い難く、雑種地と扱うこともあります。

広さに決まりはありませんが、一般的に、原野と言えるには、

ある程度の広さの土地に、耕作の方法によらない雑草や、

かん木類が生い茂っている必要があると言えるでしょう。

なお、雑種地とは何かと、地目が雑種地の具体例については、

「雑種地とは?地目が雑種地とはどんな土地?」で、

くわしく解説しています。

原野と農地の違い

まず、農地というのは、下図11のような、

耕作の方法による田や畑の土地のことです。

逆に、原野というのは、耕作の方法によらないで、

下図12のような雑草やかん木類が生い茂る土地のことです。

つまり、農地と原野は、耕作の方法によるかよらないかの違いがあるわけです。

また、下図13の土地は、雑草やかん木類が生い茂っているので、

一見、原野に見えます。

しかし、市街地や農耕地域のこのような土地の場合、

元々、田又は畑だった土地を放置して、

雑草やかん木類が生い茂っただけの場合があり、

その場合、単に休耕地とも考えられるので注意が必要です。

まとめ

原野とは、耕作の方法によらないで、

雑草や、背丈が人間程度の高さのかん木類が、

生い茂った土地のことで、特に利用目的が無い土地です。

山林は、背丈が高い竹木の生育する土地で、

雑種地は、通常、特定の利用目的がある土地で、

農地は、人の手が加えられている土地となり、

原野は、それぞれ真逆という違いがあるのです。

以上、原野について解説致しました。

なお、原野など23種類の地目の種類については、

「地目の種類は?全23種類の地目を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

原野などの登記地目、現況地目、課税地目については、

「土地の地目とは?登記地目/現況地目/課税地目」をご確認下さい。

地目変更とは何かや、地目変更は自分でできるかどうか、

地目変更の費用や必要書類については、

「地目変更とは?自分でできる?費用や必要書類」で、

わかりやすく解説しています。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

・ 地目変更とは