土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

家を建てたい、あるいは購入を検討している方にとって、

土地の地目が『山林』だと、そもそもどんな土地で、

家を建てられるのか、また原野や雑種地、宅地とどう違うのか、

不安に感じることも多いでしょう。

この記事では、地目変更の登記申請業務を行う土地家屋調査士が、

山林の定義から、住宅建築の可否、そして他の地目との違いまで、

具体的にわかりやすく解説致します。

この記事をすべて閲覧することで、地目が山林とは何かがわかり、

山林に家は建つのか、原野や雑種地、宅地との違いもわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

山林とは?

山林とは、不動産登記規則第99条で、

23種類定められている土地の地目の1つです。

不動産登記規則第九十九条

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-07-3)

また、不動産登記事務取扱手続準則第68条第9号で、

山林は、「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」

と規定されています。

(出典:不動産登記事務取扱手続準則 – 法務省)

では、耕作の方法によらないで、

竹木が生育する土地というのはどういう土地かと言えば、

下図1のように、人の手が加えられていなくて、

竹や樹木で覆われている土地ということになります。

竹木とは、下図2のような竹と樹木のことをいい、

樹木の種類としては、杉やひのきなどの材木だけでなく、雑木も含みます。

なお、家を建てることを検討しているあなたにとって、

山林に家を建てることは簡単ではありません。

なぜなら、下図3のような土砂災害の危険がある山林では、

家を建てるのを諦めなければならないことがあり、

水道管や電気などの引き込みが、難しい場合もあるからです。

また、森林法に基づく指定によって保安林となっている土地は、

保安林の解除がされないと、家を建てることはできないので注意が必要です。

では、山林に家は建てられるのかを、

地目が山林とは具体的にどんな土地なのかを踏まえ、

詳しく見ていきましょう。

地目が山林とは、具体的にどんな土地?

地目が山林とは、下図4のように、耕作の方法によらないで、

竹木が群生している土地を指します。

これは、人の手で管理・耕作されていない状態で、

自然に竹や樹木が生育している土地のことです。

地形の場所を問わず、平坦地、傾斜地、森林地帯など、

どこであっても、自然に竹木が生い茂っている土地であれば、

不動産登記法上の地目は、山林と判断されます。

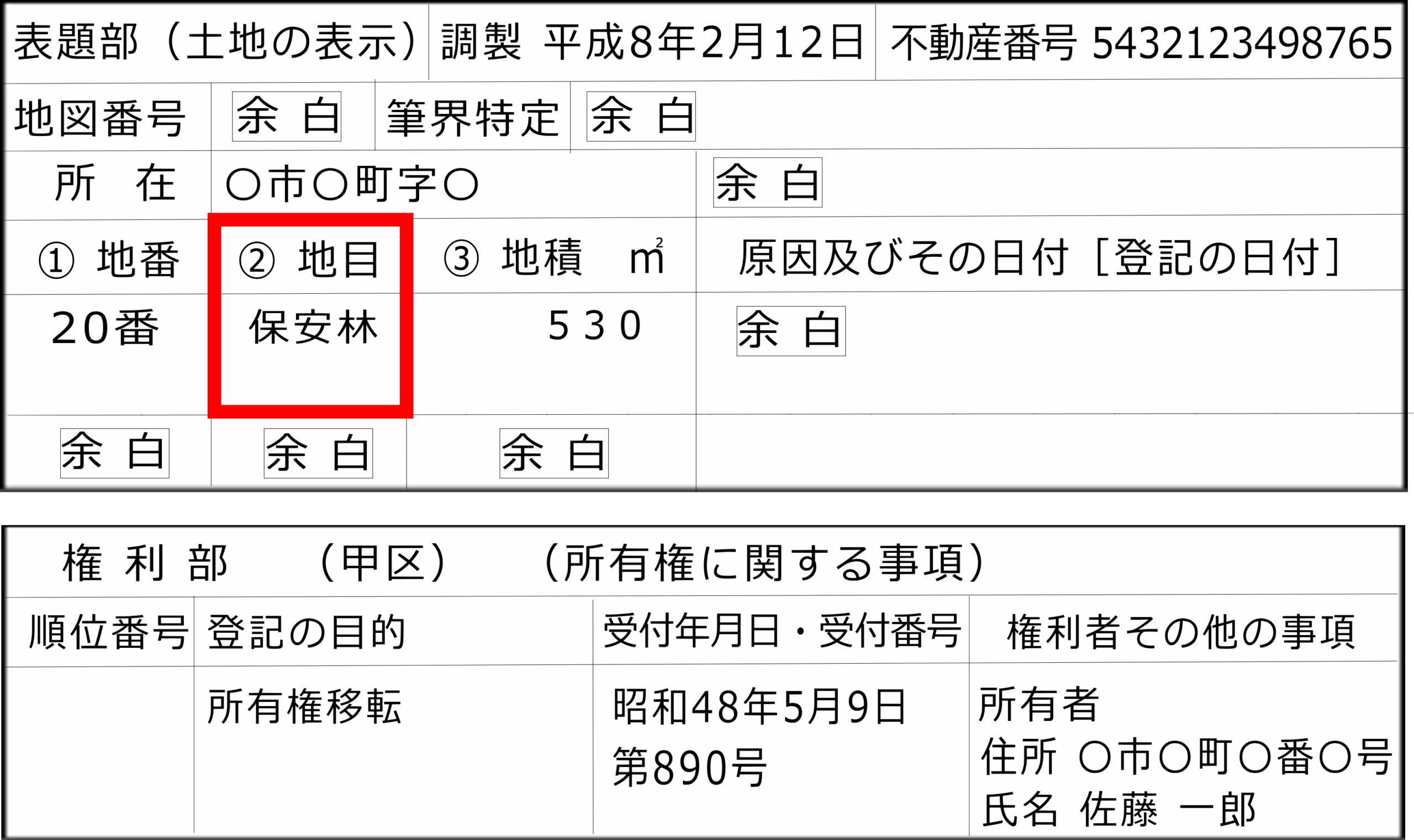

山林に家は建てられる?

山林に家は建てられるのかどうかについては、

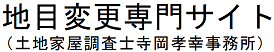

下図5のように、土地の登記上の地目が山林でも、

現地が山林でも、原則として、家を建てることは可能です。

しかし、法的な制限や災害区域の指定がされている場合は、

建築ができない場合があり、市街化調整区域の場合も、

条件などクリアーしていない限り、建物を建築することができません。

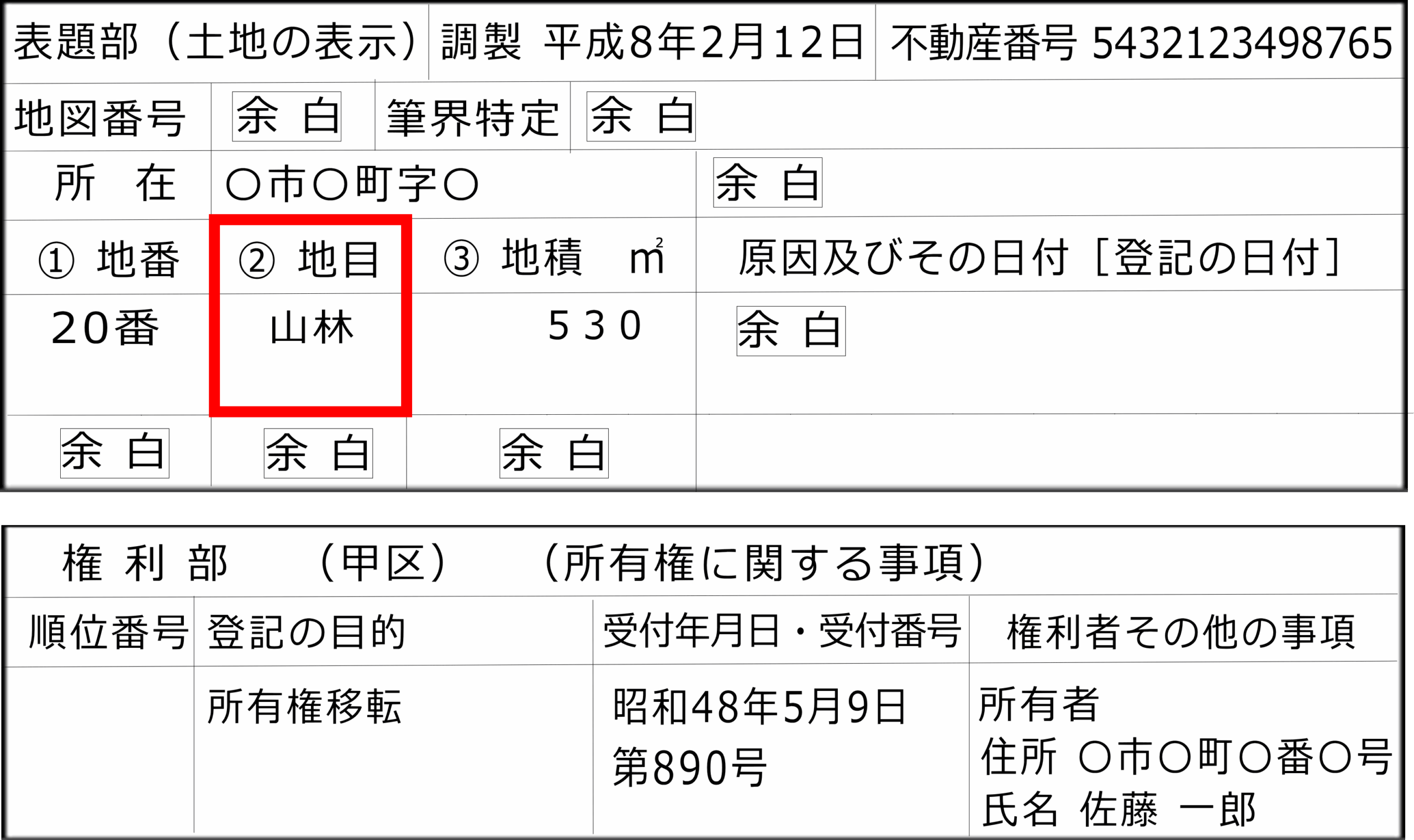

そのため、まず法的な制限については、森林法にもとづいて、

下図6のように、保安林に指定されている土地でないかの確認が必要です。

なぜなら、保安林に指定されている土地は、

立木の伐採や土地の区画形質の変更が制限されているため、

家を建てるための開発にあたり、保安林の指定が障害になるからです。

保安林の指定は、都道府県知事から法務局に通知されて、

それによって、通常、登記の地目を保安林に変更します。

しかし、実際は保安林に指定されているのに、

登記の地目が山林のままになっている場合や、

逆に、保安林の指定が解除されているのに、

登記の地目が保安林のままになっていることもあります。

そのため、登記の地目だけで判断するのではなく、

念のため、保安林の指定状況を、

都道府県の森林担当部署で確認することをお勧めします。

また、下図7のように土砂災害特別警戒区域になっている土地は、

建築制限があるため、災害区域の指定についても、

市区町村役所の担当課で確認しておくと良いです。

もし、下図8のような市街化調整区域内の土地の場合は、

原則として、家を建てることはできませんが、

一定の基準を満たして、開発などの許可を受ければ、

家を建てられる場合があるため、市区町村役所の担当課で確認が必要です。

なお、山林の土地に家を建てる場合には、

その土地の地目を『宅地』に変更する登記を申請する必要があります。

地目変更は、土地の現況が宅地に変更された日から1か月以内に、

土地の登記名義人が、管轄の法務局に申請しなければなりません。

実際の手続きは、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

地目変更とは何かや、自分でできるのかどうか、

費用や必要書類については、

「地目変更とは?自分でできる?費用や必要書類」で、

くわしく解説しています。

山林と原野の違い

山林と原野の違いは、次のとおりです。

山林とは、下図9のように、人の背丈を超える樹木や竹が、

耕作によらず自然に密集している土地のことです。

原野とは、下図10のように、耕作されておらず、雑草や低木、

灌木などが生い茂る土地のことです。

つまり、耕作がされていない土地という点は、

山林と原野は同じですが、主に大木が生えているのが山林で、

主に低木や雑草が生えているのが原野ということになります。

なお、地目が原野とはどんな土地なのかについては、

「原野とは?地目が原野とはどんな土地?」で、

くわしく解説しています。

山林と雑種地の違い

山林は、耕作の方法によらないで、

竹木が自然に生育している土地で、

その物理的な状況が地目の判断基準となります。

一方、雑種地は不動産登記上の山林、田、畑、宅地など、

他の23種類の地目のいずれにも該当しない土地を指します。

例えば、下図11と下図12の駐車場や資材置場のように、

特定の用途に利用されているものの、

他の地目には当てはまらない土地が該当します。

ただし、下図13のように、何ら特定の目的に利用されておらず、

中途半端な状態の土地も、雑種地とされることがあります。

山林は、土地に竹木が生育しているかどうかが判断のポイントで、

雑種地は、他の地目に該当しない「その他の土地」であることが、

判断のポイントとなります。

なお、地目が雑種地とは具体的にどんな土地なのかは、

「雑種地とは?地目が雑種地とはどんな土地?」で、

くわしく解説しています。

山林と宅地の違い

山林と宅地の違いは、「竹木が育成している土地」なのか、

それとも「建物が建っている土地」なのか、

という土地の利用目的と現在の状態の違いにあります。

そのため、下図14のように、登記簿上の地目が山林であっても、

建物が建っていれば、宅地と判断される場合があり、

建物を建てた場合は、その土地の実際の地目は宅地となります。

なぜなら、不動産の登記簿に記載された地目は、

登記がされた当時の利用目的と現況によって判断されるため、

地目が変わっても、地目変更登記をしていなければ、

登記上の地目はそのままになっているからです。

また、下図15のような広大な山林の一部に建物を建てた場合、

その建物が建つ部分の土地の地目は宅地になります。

建物が建っていない残りの山林部分は「山林」のままですが、

土地全体を「山林」のままにしておくと、

銀行の融資を受けられないなどのデメリットがあります。

そのため、建物部分と山林部分に土地を分筆して、

それぞれ「宅地」「山林」の地目に変更する登記手続きが、

必要になる場合もあるのです。

もし、具体的な地目変更などの手続きについて、

ご不明な点があれば、お近くの土地家屋調査士に相談する方法があります。

まとめ

山林とは、耕作の方法によらないで、

背丈が高い竹木が生育する土地のことです。

山林に家を建てることは可能ですが、

すべての山林で建築できるわけではなく、土地の用途地域や、

保安林・土砂災害特別警戒区域などの指定によって、

建築が制限される場合があるため、関係役所での事前確認が必要です。

また、宅地や雑種地、原野との違いは、

宅地は、建物の敷地になっている土地のことで、

雑種地は、通常、特定の利用目的がある土地のことで、

原野は、耕作の方法によらないで、背丈が低い雑草、

かん木類の生育する土地という違いがあります。

以上、地目が山林とは?山林に家は建てられる?

原野・雑種地・宅地との違いについて解説致しました。

なお、山林や宅地、原野や雑種地など、

全23種類の地目については、

「地目の種類は?全23種類の地目を徹底解説」をご参照下さい。

原野とは何か、具体的にどんな土地なのかについては、

「原野とは?地目が原野とはどんな土地?」で、

くわしく解説しています。

雑種地とは何か、具体的にどんな土地なのかについては、

「雑種地とは?地目が雑種地とはどんな土地?」をご確認下さい。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

・ 地目変更とは

“地目が山林とは?山林に家は建てられる?原野・雑種地・宅地との違い【家を建てたい人・購入検討者必見】” への1件のフィードバック